ウナギ大回遊の謎はどこまで解き明かされたか?

東京大学海洋研究所 塚本勝巳

昨年の6月、学術研究船「白鳳丸」(図1)はマリアナ沖スルガ海山付近で、まだ眼も口も出来ていない孵化したてのニホンウナギAnguilla japonicaの仔魚を多数発見した。世界初、ウナギの産卵現場をピンポイントで特定した瞬間であった。この発見はテレビ、新聞、雑誌に大きく報道された。しかしこれは単に産卵場の位置が明らかになったに過ぎない。どんなルートを通って産卵場にやってくるのか?産卵水深は?ペア産卵か集団か?オリエンテーションのメカニズムは?そもそも、ウナギはなぜ何千キロも離れた産卵場までわざわざ回遊しなくてはならないのか?問題は山積している。

1.産卵場調査の歴史

古びた写真がある。1973年の白鳳丸第2次ウナギ産卵場調査航海の集合写真だ(図2)。最後列の端っこに小さく写っている自分を見つけるのに苦労するほど時は流れてしまっている。当時私は大学院の学生で、ウナギ研究とは全く関わりはなかった。別の研究テーマをもち、航海のメインテーマのウナギ産卵場調査のお手伝いとして乗船していたのであった。台湾の東方海域で来る日も来る日も大きなプランクトンネットをひいた。全長が50mm前後の比較的大きなニホンウナギの仔魚が54尾とれた。それまでにはニホンウナギの仔魚はたった1尾しか記録がなかったから、この時の成果がいかに大きかったかわかる。中心となって航海を実施した写真中央の先生方は満足そうにほほえんでおり、その直属の学生たちは誇らしげに胸をはっている。皆これでウナギの産卵場問題は解決したと思った。新聞はこぞって「ウナギの産卵場は台湾東方海域」と報道した。

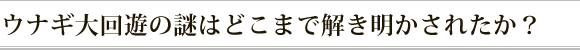

しかしこの発見は、その後の長い産卵場調査の幕開けに過ぎなかった。事実、1986年にはフィリピン東方海域で30mm台の仔魚が21尾、1988年は20mm台が28尾、そして1991年には10mm前後のものがマリアナ諸島西方海域で約1000尾採集された。より小さな仔魚が採れるに従い、産卵場の推定海域は南へ南へ、そして東へ東へと変更されていった(図3)。しかしその後は、これより小さな仔魚は10年以上調査しても全く得られなかった。成長した大きな仔魚は、長期間海流で流されているので広い範囲に分散している。一方、産まれたばかりの卵や小さな仔魚は、産卵場近くにパッチと呼ばれる濃密な群がりとなって存在する。したがって大きな仔魚は適切な採集努力を払いさえすれば、少数ではあるが必ず採れる。しかし小さな仔魚はパッチに当たれば大量に採れるが、そもそもそれに当たるのが難しい。ゆえに10mm前後の仔魚の採集から数mmのプレレプトセファルス(前期仔魚)とよばれる孵化したての仔魚の発見まで、また長い年月がかかったのである。

2.ウナギの回遊研究事始

私はその後も東京大学海洋研究所の大学院に在籍し、助手、助教授を経て現在海洋生命科学部門の教授を務めている。そして奇しくも、学生時代にはお手伝いで参加していたことのあるウナギの産卵場調査を、今度は逆にお世話し、とりまとめる立場になってしまった。あの当時は思いもかけなかったことである。そもそも私たちの研究室のメインテーマは海洋生物の回遊生態である。これまでに研究室で扱った生物はアユ、サクラマス、ハゼなどの魚類から海棲爬虫類のウミガメまで幅広い。多くの生物の回遊現象の起源・進化とメカニズムを研究する過程で、海を旅する生き物の共通原理と多様性を明らかにしたいと思っている。ウナギもその研究の一環として取り上げたに過ぎない。

しかしウナギはアユやサクラマスの場合といささか趣を異にしていた。ウナギは人が住む陸地から遠く離れた外洋に産卵場をもつため、研究するにもそこに出向かねば何も始まらず、その生態にはあまりにも謎が多かった。そこで回遊生態の本格的な研究に着手する前に、多くの準備段階が必要であった。まずは産卵場の問題、そして生活史、集団構造、分布など、その生態に関する諸問題を順に解決していかなくてはならなかった。中でも、あらゆる生物学的課題の基礎となる分類学さえ、1939年のデンマークのエーゲ博士の論文を最後に、その後目覚ましい展開がなかった時代である。

私たちは1986年にウナギの回遊研究を始めるとき、産卵場や生態だけでなく、ウナギという生き物のあらゆる謎を解き明かしてやろうと話し合った。それぞれ役割分担をきめて、同時並行で研究を進めた。ウナギがなぜあのような大回遊を行うのかという謎を解くには、ウナギという生物をまるごと理解しなくてはならないと感じていた。その結果、20年を経た今は、かつては最も謎に包まれていたウナギは、最も理解が進んだ海洋生物の一つに挙げられるほどになった。それは2003年刊行の、ウナギの生物学の最先端を網羅した「Eel Biology」(Springer)の一冊によく現れている。

よく私たちのウナギ研究はとかく産卵場探しの冒険や単なる海洋生命科学上の一研究課題のように見られがちである。しかし、実は海洋科学の様々な分野にまたがる学際研究である。海洋物理学・海洋化学・海洋地球科学・水産科学の各分野に横断的に拡がる総合研究である。例えば、なぜニホンウナギの産卵場がフィリピン海プレートの西マリアナ海嶺中の特定の海山であるのか?北赤道海流で運ばれてきたニホンウナギの仔魚はフィリピン沖のバイファケーション域を越え、どのようにして黒潮に乗り換えているのか?またこの乗換の成否はシラスの接岸量にどう影響するのか?耳石中の微量元素分析や安定同位対比解析からウナギの変態過程や産卵水深の推定する、などなどの問題は海洋科学の様々な分野の最先端の知識と技術を動員しなければ解けるものではない。ウナギ研究をこうした総合研究にまで昇華させたのは海洋研究所の諸先輩と同僚であり、全国のウナギ研究仲間である。そして実際にウナギ研究に大学院時代の数年間を捧げてくれた学生諸氏の力に依るところが大きい。

3.二つの仮説

ウナギの生態の謎の中でも、第一級の謎が産卵場問題である。20世紀初頭、海洋学の巨人 ヨハネス・シュミットは、 大西洋のウナギがサルガッソー海で産卵することを突き止めた。これに遅れること約70年、太平洋でも1991年に10mm前後のレプトセファルス(アナゴ、ハモ、ウツボなどウナギの仲間に共通した透明で柳の葉状の仔魚の総称)が約1000尾採集され、ニホンウナギの産卵場はマリアナ諸島西方海域にあることがほぼ確定した。この時点で太平洋のウナギ産卵場研究も大西洋のそれに並んだ。

しかしここで注意しなくてはならないことがある。ヨハネス・シュミットの発見があまりにもインパクトが強かったので、人々は皆ウナギの産卵場問題はすっかり解明されたと思ってしまった。しかし現実には、サルガッソー海という百万平方キロ以上もの広い範囲を産卵の可能性がある海域として推定したに過ぎず、卵や生まれたての孵化仔魚を採集して実際にウナギの産卵現場を押さえたわけではなかった。サルガッソー海ほど広くはないがニホンウナギの場合もやはり同様で、1991年の時点では産卵地点をピンポイントとして特定できてはいなかった。

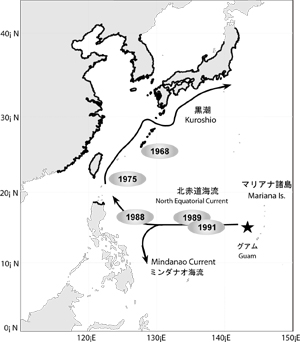

そこで私たちは、ニホンウナギについて産卵の現場をピンポイントで特定するために、二つの仮説を考えた。場所を特定する「海山仮説」と産卵のタイミングを決める「新月仮説」である。海山仮説はこれまでの全ての調査から得られたニホンウナギのレプトセファルスの分布データに体サイズ、海流、海底地形の情報を総合して導き出された。すなわち、ニホンウナギは西マリアナ海嶺の北緯15°東経142。5°前後の3つの海山(スルガ、アラカネ、パスファインダー)のいずれかで産卵するというものである(図4)。一方新月仮説は、内耳にある耳石(じせき)の日周輪に基づく孵化日解析から出てきた説で、ニホンウナギは産卵期に毎日だらだらと産卵するのではなく、各月の新月の日前後に、同期して一斉に産卵するというものである。

これらの海山はいずれも水深3000~4000mの海底から海面下10~40mの表層まで、海中にそびえ立つ富士山(3776m)クラスの高い山々である。海山は東アジアから約3000kmの大回遊をしてきたニホンウナギの雌と雄が集合する「約束の地」であり、「出合いの場」である。また、新月のあとに遅れて産卵場へ辿りついたウナギが次の新月の日まで待機する「待合所」でもある。さらに、これら3海山を含む西マリアナ海嶺の海山列は、かつて火山であったことから磁気異常が生じている。東アジアから南下して産卵場へ至るウナギが、 これらの海山列の磁気異常を「道標」として使っている可能性もある。また新月の夜の一斉産卵は受精率を高め、被食を減らして有利である。このように考えてみると、ウナギの産卵回遊生態は何千万年もかけて実に巧妙に仕組まれたシナリオであることがわかる。 上記2仮説を着想した1994年から、これに基づいて調査を継続してきたが、10年余り目覚ましい成果は得られなかった。 1998年にはドイツ・マックスプランク研究所の小型潜水艇JAGO(ヤーゴ)号(2人乗、最大潜水深度400m)で、産卵中の親ウナギを海山斜面で探索したが、これも空振りに終わった。

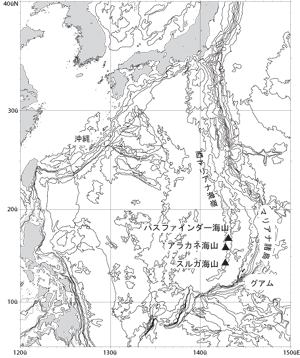

しかし冒頭で述べたように、ついに昨夏、第12次白鳳丸ウナギ航海でBig Fishと名付けた大型プランクトンネットを開発して調査に臨み、まだ眼も口も未発達なプレレプトセファルス(2日齢)を約400匹採集することに成功した(図5) 。それは6月7日の新月、スルガ海山の西方約100kmの地点であった(図6)。海山周辺で産卵された卵は西向きの海流で流されるので、二つの仮説は正しかったといってよい。「ウナギは泥の中から自然発生する」とその動物誌の中に書いた古代ギリシャのアリストテレス以来、ウナギ産卵場の謎が解けたことになる。ひたすら産卵場を求め続けた冒険の時代は終わった。これからが真の研究の始まりである。ウナギの回遊研究はいよいよ佳境に入った。

4.ウナギ研究の効用

新聞やテレビの取材で「産卵場がわかってよかったですね。ウナギの仕事が終わると、次は何をするんですか?」とよく聞かれる。

しかし、 実はウナギの回遊研究はこれからが本番なのである。今回明らかとなった産卵場を基点に、 様々な方向に研究が発展する。今回の発見は、いよいよ海山におけるウナギの産卵生態や親ウナギのオリエンテーション機構など、回遊生態研究の核心に私たちを導いてくれる。また、期待できるのはこうした基礎科学の分野の発展だけではない。40年の開発研究にもかかわらず依然として実用化が難しい、ウナギの完全養殖技術の確立に大きく貢献する。親ウナギの生理状態、 卵や仔魚の環境条件、

仔魚の初期餌料など、 生態調査から得られる知見は貴重である。一般に誤解が多いのであるが、 現在我々が蒲焼きで食べている養殖ウナギは卵から育てているのではなく、すべて天然の接岸してきたシラスウナギを厳冬の河口域で採集して、 これを種苗として養殖したものである。だからある意味、 元を正せば我々の食しているウナギはすべて天然ものであるといえる。人の手でウナギを卵からシラスウナギまで育てることが順調にできるようになったら、養殖用種苗の安定供給ができるようになるばかりか、 その分天然のシラスウナギ個体群にあたえる漁獲圧が減り、 資源の保全につながる。また当然のことながら、 マリアナ沖で行われているウナギ産卵場調査は資源変動機構の解明につながり、 ウナギ資源の保全管理と増殖対策の立案の際に信頼できる科学的根拠を与える。つまりウナギ産卵場調査は社会への貢献も大いに期待できるのである。

ジャーナリストがパブロ・ピカソに「あなたの数多くの作品の中で最高傑作はどれですか?」と訪ねたそうである。老齢の巨匠は即座に「ネクスト ワン」と答えた。偉大な芸術家に重ね合わせるのは僭越だが、研究にも終わりというものはないのである。

*図1

学術研究船 白鳳丸(3991t)

*図2

ウナギ第2次産卵場調査航海(1973年12月)の集合写真。後列左から3番目が筆者。

*図3

推定産卵場の変遷に見るウナギ産卵場調査の歴史。

*図4

フィリピン海の海底地形。西マリアナ海嶺南端近くにニホンウナギの産卵場とされる3つの海山(▲)が存在する

*図5

2005年夏の白鳳丸研究航海で採集されたニホンウナギのプレレプトセファルスa:全長5.0mm (2日齢)。目や口が未発達で大型の油球を持つ。b:全長4.2mm (4日齢)。目や口が発達し油球は小さくなっている。

*図6

2005年6月、白鳳丸の研究航海でニホンウナギAnguilla japonicaのプレレプトセファルスが採集された地点と海山の位置。スルガ海山付近で孵化した仔魚は北赤道海流で西に運ばれ、やがて黒潮に乗り換えて東アジアの河口に接岸回遊してくる。