ウナギの産卵は海洋で行なう

下り鰻は断食すると、消化管が退化すると前に述べたが、鰻は絶食に強い魚で、エサを食べずに1年半も飼育された例がある。

しかし、下り鰻は自ら断食するが、体が衰弱する様子は見当たらない。ふつう魚がエサ不足で飢餓(きが)状態になると肝臓をはじめ、主要な内臓器官はみるみる退縮して衰弱するが、断食した鰻には、こんな症状は現われない。

そればかりか、鰻は筋肉に脂質が蓄積され、生殖巣にいたっては成熟が進んで、肥大しはじめる。断食を機に、体の組成の再編成がおこなわれ、長い旅行と産卵の準備が着々と整えられるわけである。浸透圧調節能力を持つ鰻

鰻は環境の水質に、適応する調節能力を持っている。海水は淡水の約100倍近くの塩分を含んでいて、物理的にも化学的にも大きな差異がある。

こうした差異の環境に、容易に順応することは大変なことである。

淡水魚は淡水よりも濃い体液を常に保っており、水は組織を通して、体液に浸透(しんとう)しようとする。このとき皮膚にある粘液細胞が調節に役立っている。粘液の成分(ムチン)が不透膜となって、水を通さない働きをするのである。

鰻の表皮にある、この粘液と分泌細胞をタオルなどで軽く摩擦(まさつ)して取り除くと、防水性がなくなり、体内に急激に水が浸入する。すると腎臓の機能が十分に対応できず鰻は水ぶくれの状態になって、ついに死んでしまう。表皮が保護作用していることの証拠である。

皮膚は鱗(うろこ)や粘膜におおわれているから浸透を防ぐが多量の水分は、鰓と口腔粘膜から浸透する。

体内に入った水分は血液を薄め、血液中の水分は腎臓で濾過され、水と塩類が細尿管内に分泌される。ここで塩類だけが再び吸収されて、多量の薄い尿を排泄することになる。

こうして、魚は塩分量を維持するのであるが、エサを鰓(えら)にある塩類吸収細胞で吸収した塩分で、それを補充するわけである。

水分は腎臓の作用で排泄されても、まだ過剰になりがちなので、消化管から水を吸収する必要がまったくない。つまり、淡水魚は水を飲まないのである。

一方、海産魚の体液の浸透圧は海水よりも低いので、絶えず体内の水分が体外に出る。そこで、海産魚は海水から水を吸収する必要があり、塩類はまったく不要であり排泄したほうがいい。そこで、海水を水と塩類にわけるため、消化管の壁を通じて、水と塩類を同時に吸収し、塩類だけを尿、その他の方法で排泄し、水分はできるだけ体内に維持する必要がある。過剰の塩類は鰓にある特別の分泌細胞を通じて排泄される。

つまり、淡水魚は水ぶくれにならないようにしなければならないし、塩類を吸収するのに反して、海産魚は干からびないように水分を吸収し、塩分を排泄する。

鰻は川から海に下るためには、浸透圧調節の作業を淡水型から、正反対の海水型へ切り替えなければならない。降海は一歩誤れば、死につながる命がけの行動だが、鰻はその能力をもっている。

淡水に生活している鰻を海水に移すと、活発に活動することができる。これは塩分の変化に対して、広範囲で調節できる機能があるからである。

鰻を海水に移すと、2日間に10~15%の体重減少があるが、その後、次第に回復してくる。1週間もたつと、ほぼ最初の体重にもどってくる。

この体重回復は、尿量の減少と水を飲む量の増加によっておこる。

柴田書店刊 松井 魁「うなぎの本」

動物の行動にはホルモンの働きがある。

そこで、鰻が浸透圧調節作用の切り替え準備をさせるのに、内分泌ホルモンの働きがある。つまり、脳下垂体のない鰻は海水中で浸透圧の調節ができないことになる。調節には内分泌ホルモンが、鰻の延髄(えんずい)に、すみやかに作用して、腸の水輸送能力や、鰓(えら)の塩類排出能力が活発となり、塩類濃度の大きな差をスムースに克服するのである。

鰻とは反対に、春になると川へのぼって川底に巣を作って産卵するイトヨでは少し違ってくる。

春に海でつかまえたイトヨを直接淡水に入れても死ぬようなことはないが、冬に同じような実験をすると、10日もたつと死んでしまう。海水から淡水へ移したときの血液の浸透圧を測ると、春になって川へのぼる準備のできたイトヨでは、一時的に10%近く低下するが、4時間後には完全に元のとおりに回復して、淡水生活に適応する。

しかし、冬のイトヨでは淡水へ移すと、血液の浸透圧は急速に低下して、20%近くも低くなり、その後、いくぶん回復するが24時間後でも、元のとおりに回復せず、そのうちに死ぬ。

このことから、イトヨでも、川へのぼる前に、浸透圧調節作業を海水型から淡水型へ切り替える準備のため、脳下垂体から盛んにホルモンを分泌するのである。

イトヨが分布する地方では、冬から春にかけて日照時間が次第に長くなる。この季節の移り変わりをイトヨは感じとり、ホルモン分泌が盛んになり、川へのぼる準備をはじめるのである。

冬の間に、人工的に光の照射時間を長くすると、イトヨは薄い尿を排泄するようになり、淡水へ移しても死ぬようなことはないのである。

動物の行動にはホルモンが重要な役割をはたすといわれるがウナギが海へ下るとき、イトヨが川へのぼるときに、体内の浸透圧調節にホルモンが重要な働きをするのである。

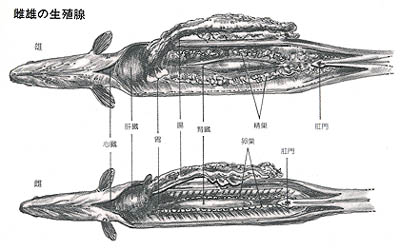

雌雄の区分

海への順応ができた雌雄の鰻は、産卵場へ向かうのだが、この性別を外観で区分するのは難しい。しっかり判断するためには解剖して、消化管の両側に沿って細く長くある卵巣と精巣を調べることが必要である。

生殖腺が区分できるのは、体長25㎝以上であるのが標準である。しかし、42㎝の大きさでも、まだ生殖腺が発達していない場合もある。生殖腺の発達には、時期的に不規則であり、また年齢や生息場所や栄養状態などによっても異なる。

卵巣は長い横じわのあるリボンに、小さなひだを入れたような膜で、やわらかくヒラヒラしており、白色に近い卵黄色である。肝臓の先端からはじまって、消化管の両側にあり、後方は肛門よりも後に伸びて、腎臓の両側に達している。

精巣の位置は、卵巣と同じである。しかし、精虫が発生するほど成熟したものは、ほとんど獲れていない。

成長した鰻では、雄は雌よりも小型である。50㎝以上の雄鰻はとても珍しいが、雌では、それがふつうである。

外観上で、最もはっきりした違いは、胸鰭の長さで、雌は雄よりも短く、しかも先が丸味をおび、扇状に広がっている。

ところが、雄のはかなり長く、第一軟条の先がとがり、先端部は鋭角に曲がっているので、一見して紡錘状である。

次に眼径であるが、雄は著しく大きく、雌は著しく小さい。また両眼の間の幅が、雄は雌よりも大きいことである。

以上のように、体の大きさ、胸鰭の形と大きさ、眼径および眼間距離の5つが、雌雄を区別する有効な基準となる。

しかし、鰻の雌雄を外観で決めるのは、中間型というか、雌の特徴を持ちながら雄であったり、また反対であったりする鰻が非常に多いために、判定が難しい。

このことは、鰻がシラスウナギの初期時代、すでに生まれながらの雌雄の外観上の特徴を持っているが、そのうち大部分の鰻が、性の転換をする結果、両性の性的特徴としての外観が変化して、中間型が生じてくるためである。

釣り魚で人気のあるクロダイは、体長4㎝くらいの稚魚時代、生殖腺は一様に精巣であるが、10㎝になるとその中に卵細胞が発生する。そして、2~4歳まで雌雄同体時代を経過し、4~5歳に成長すると、一方の組織が発達して異体となる。

鰻の寿命と生理

鰻は産卵場に到着して、生殖を終えると、雌雄とも死ぬものと考えられる。

なぜかというと、鰻の生殖腺はどの個体も、ほとんど同時に成熟し、また同時にすべての卵を放出するが、このような産卵習性を持っている魚類、たとえばサケやアユなどは、みな産卵すると死ぬので、鰻も同様に考えられるのである。

自然のままの鰻の寿命はこれで終わるわけであるが、池や水槽では異なってくる。

成熟しても海に下らず、生殖行事がおさえられた鰻は長く生きられる。ふつう、鰻の寿命として発表しているのは、前述のような状態で、飼育されたものの年齢を調べているのである(次頁の表参照)。

研究などで管理飼育するときは、その間の年数を数えれば確定できるが、自然での寿命を決めるには、年齢を調べる必要がある。その方法は、鱗か耳石に生ずる輪紋の数で判断する。

鱗の発生する時期は体長21㎝以上に達した時であるから、それまでの大きさに成長する年数で誤差が生じる。耳石は脳の中にある聴覚器に内臓された小片で、これを取り出すにも、検査するのにも、大変手数を要するが誤差は少ない。

魚の寿命は、表でもわかるとおり、ナマズ、ウナギ、コイは、かなりの長命である。よくいわれるように、これらの魚が、「池の主」とみなされることがあるのも、分かるような気がする。

鰻の血清

鰻の血清は有毒である。眼に入ると結膜炎を起こし、指などの傷口につくと、一種の皮膚炎を起こす。

この毒性は、イクシオトキシンという物質によるもので、6年を経過したものでも毒性を失わない。しかし、熱には非常に弱く、煮たり焼いたりすると毒性はなくなり消化や腐敗によっても、その毒性は失われる。

したがって、鰻を料理するとき、その血液が、小さな傷口などから大量に身体に入らないように注意すればよく、フグのテトラドトキシンという猛毒や毒蛇のそれとは、まったく性質が異なる。

鰻の血清(ふつう魚の血清は人間と同じように薄黄色であるが、鰻は美しい緑色を呈する)は人類の血球に対して、凝集反応を示すことが日本人の杉下博士によって、発見された。

この性質を利用して、E式血液型によって、きわめて複雑な親子関係を鑑別することができ、法医学上、大変役立っているのである。

鰻は嗅覚が発達している

この他、鰻の生理であげることに、嗅覚のことがある。

鰻は視覚よりも嗅覚がとても発達していて、養鰻池でエサを与えるとき、大群が集まるのは、エサから出る汁の中に含まれる化学物質が、水を通して感覚細胞を刺激し、脳に伝わり、化学物質の濃いほうへと鰻が近づき、エサに集まるからである。そしてエサに接近してからは、視覚で確認し、口に運ぶのである。鰻の嗅覚器の大きさは、脳髄全体より大きく、その器内の神経が分布しているヒダが非常によく発達している。

ふつう魚類の眼の大きさと嗅覚器の発達は密接な関係があり、実際、鰻の眼経は小さい。小さいことは、嗅覚器がよく発達していることを表わしている。つまり、眼の小さい魚には、においのあるエサを用いるとよく釣れることを意味している。

| 魚種 | 寿命(年) | 研究者 |

|---|---|---|

| ナマズ | 60以上 | フラワー |

| ウナギ(欧米産) | 55 | フラワー |

| ウナギ(アメリカ産) | 50 | フラワー |

| コイ | 47 | フラワー |

| チョウザメ | 46以上 | フラワー |

| マザイ | 40 | 梶山 |

| 金魚 | 30 | フラワー |

| ウグイ | 30 | フラワー |

| ヒラメ | 25 | フラワー |

| ドジョウ | 22以上 | フラワー |

| イワナ | 18~19以上 | フラワー |

| ニシン | 18~19以上 | フラワー |

| マス | 18以上 | フラワー |

| タラ | 14以上 | フラワー |

| サケ | 13 | フラワー |

| ニシン | 8 | 大島 |

| メダカ | 5以上 | 末広 |

| マスノスケ | 4~7 | 末広 |

| ボラ | 4 | 大島 |

| ワカサギ | 3 | 大島 |

| アユ | 1~2 | 雨宮・桧山 |

| サヨリ | 1~2 | 大島 |

| シラウオ | 1 | 大島 |

歌人の故川田順氏が「うなぎ談義」という随筆を『うなぎ』に寄せられているのでその一部分をご紹介する(1954年)。

『ウナギやナマコを最初に食べた人間はかなり勇敢な者だ。ナマコは古事記に出ているから、日本人との交渉は極めてふるくからのことにちがいない(中略)。蒲焼の歴史は江戸時代の中頃から始まる。江戸市内に初めて蒲焼屋の現われたのは安永天明(徳川10代将軍、18世紀後半)の頃からであった。老中の田沼意次などは、ぜいたくな新しがり屋だから、さかんに賞玩(しょうがん)したであろう。池大雅堂も、富士登山のついでに江戸見物したらしいが彼は貧乏画かきだったから、鰻香を嗅(か)いで素通りした方だろう。

私はいまだ江戸の匂いの残っていた頃の東京に生れ、東京で育ったので、子供の時分からウナギ党で、大抵の著名な蒲焼屋を食い回った。けれども生来、舌がぞんざいなので、どこの蒲焼が一番うまいというような、比較研究はした覚えがない。ウナギでさえあればよかったのだ。

幼い頃、浅草生れの江戸ッ児の生母に連れられて、ときどき不忍池畔のウナギ屋に行った。三枚橋が架(か)かっていた頃の忍川が、池から流出るところに、ウナギ屋があった。その家の下の、川に臨んだ石がけで、男衆が鰻を捕っていた。つい先日、小絲源太郎画伯(編集部注:昭和53年に他界しております)にその話をしたら、「私もそれを知っていますよ」と画伯は言った。

学生時代に碓氷峠の紅葉を観て、坂本という部落に下り、そこの小料理屋でテンプラを食べたら、とても生臭くて閉口した。女中に訊(き)くと「ウナギのテンプラです」といった。こんなものを食べさせられた人間は、私以外にたくさんは居るまい』

早稲田大学の名誉教授でもあり、文芸演劇評論家として著名な故河竹繁俊氏が『うなぎ』に「逍遙先生とカバヤキ」という随筆を寄せられている(1954年)。

『恩師坪内逍遙先生も、うなぎは大好物でありました。

唯今、熱海の水口町(いけまち)に双柿舎というのがあります。ここは逍遙先生が晩年の住居で、あそこでなくなられたのですが、いったい熱海を好まれて、まだ汽車も通じない前からの愛好地でありました。はじめは旅館に、それからささやかな別荘をつくられたのでありました。

毎年きまって、夏、冬の学校休みに出かけて、何かまとまった創作とかシェークスピアの翻訳などをすることになっていたようです。その時に、少しでもご気分の変るようにというので、わたくしどもではお菓子をお送りしておりました。すると、ある日のこと、東京へお帰りになってから、じつは君お菓子はせっかく送ってくれても、胃酸過多のものには、そうそういただけなくてもったいない、こちらからおねだりしようがウナギを送ってもらいたい、京橋の小松のを……という卒直なおはなしを承わりました。(中略)いったい、つめたいカバヤキをどうして召しあがるのですかと、これもあるとき熱海でうかがいました。すると奥さんのおはなしで、いざいただこうという際には、ムシ(ごはんむし)に竹の皮を一重だけしいて、水のつめたいうちからカバヤキを入れて、むしてあたためますと、かおりに変りなくいただけます、ということでした。

さて、つめたいカバヤキは、小宅などではおツユでしずかに煮てあたためますので、坪内家の復原法をこころみたことはありませんが、はたしてどんなものでしょうか。』

新派の故花柳章太郎氏が『うなぎ』に「うなぎのはなし」という題名の随筆を寄せられている。

『うなぎに限らず、鯰(なまず)、鰌(どじょう)、が好きです。のれん会の方達とおつき合いがあります。私共、新派の連中と、都内の老舗(しにせ)の御主人とよく集っては、飲む会がありますので、食物の、しゅんに就いてもいろいろと伺うことが出来るのを楽しみにしております。寒あけ頃が、鯰も、うなぎも最もうまい季節と聞いて、その時分になると、冬の鍋物に気をとられがちです。

しかし、うなぎは、どうも夏、栄養をとるため又、土用の鰻なぞが印象的で夏の食物と思ってしかたがありません…。

夏は躰(からだ)の排出物が多く、栄養素のおぎないがすくないため、うなぎが喜ばれるのだと思います。私の母が、うなぎが好きでした。小松のうなぎを特に好み連れて行けと言いましたが、若い時分薄給でなかなか小松へは行けないので、何んとかゴマ化していたのです。一人前の役者になったら行きましょう… と。

それは震災以前の話でした。その後、大阪へ行き一座を作って東京へ帰った時母は、又小松行きをせがむのです。

その時分の小松は、トテモ高かったので、なかなかそう簡単には返事が出来なかったのですが……

母は私にネダル前に、コッソリ自分で出かけて行き、倅(せがれ)に連れて来て貰(もら)っても大丈夫と下見をしておいて、ネダッテ居るのです。そろそろ親不幸も出来ないので、皆連れて行きましたが、案外の勘定だったので、これなら早く連れて行けば良かったと思ったのでした。自分で下見をしておいて、ネダっている、母の思いやりを考えて、頭が下ったことがありました。それはもう亡き母への追慕のことになった訳です……。』