関東流と関西流の違い

鰻は蒲焼という料理法がなかったら、これほど、日本人に歓迎され、人気があったかと思われるくらい、その材料をうまく調理したものである。

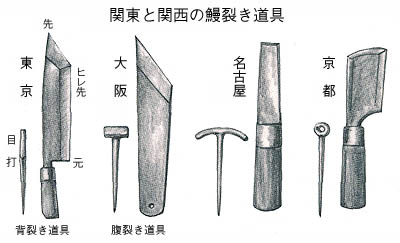

室町時代から江戸時代を経て、現代の蒲焼へと、その伝統は受け継れてきたが、地方によって、その蒲焼の方法が異なり、関東と関西でも違ってくる。関東流は背裂きにして、二つに切ってから、竹串に刺して、皮の方から焼き始める。

関西流としては、腹裂きにして、背鰭、尾鰭、頭をつけたまま金串に刺し、焼く場合、以前は肉の方から始めたが、現在では皮から焼く方が多い。

日本では、昔から、文化面、経済面などで、関東、関西の2区域にわかれ、それぞれ発達するような傾向があり、東京と大阪の中間地点である名古屋附近の豊橋が、関東流と関西流の接点であるとされ、そこに、中部流という料理法が生み出されている。愛知県はうなぎ養殖の本場でもあり、江戸前(関東)と上方(関西)の流儀が混じって、中部独特の蒲焼を作り出し、代表的な蒲焼料理のひとつにあげられている。

しかし、現代では交通機関のめざましい発達と、地域住民・調理師の交流で、昔ほどの食習慣の特色が顕著ではなくなった。

ところで、関東、関西、中部の蒲焼は、どれがいちばん良いのか?と問いかけてみると、これは難しい問題である。その道の通人であっても、好み、習慣、地域差が微妙に出てくるのが、料理の世界である。そこで、これらの料理法の相違点から比較してみたい。

背裂きと腹裂き

まず裂きの問題から入ってみる。背裂きと腹裂きでは、その鰻の脂肪の多い少ないによって異なるが、その脂肪分は、肉の繊維内に深く分布しており、脊椎骨の両側にもっとも多く分布している。この背の部分を包丁で裂き、白焼にすると、脂肪が肉質部分から、じわじわと表面に出て、焼き上がってくる。

このとき、皮を下にして焼くと、脂肪があまりもれずに焼き上がる。中央は低くなるが、背部に当たる両側が隆起して、見ばえもよく、しかもうまく焼き上がる。

腹裂きの場合は、せっかくの脂肪が肉質の中にしみ通らないうちに、炭火の上にもれやすく、火勢を弱めたり、煙が立ちすぎたりして、焼き加減が分かりにくい。そして、焼き上がった肉が皮部に引きつけられて、中央部が隆起する。両側は低くしかも縮んだように、波を打ったようになって、外観がやせたような感じて見劣りする。そこで、背裂きのほうが、外観上は優れているようである。

関東流では、背鰭、尾鰭を取り除くが、関西流では、その作業を省くのがふつうである。しかし、この部分を焼くと、黒く焦げやすく、残っていると、外観も舌ざわりも悪く、味覚上から考えても、取り去るほうがよいだろう。関東では裂いた鰻を大小にかかわらず、2片とするが、関西では焼き上げてから、後で2片または3片に切る。これは、関東では主として110g程度の小型な鰻を使い、関西では150g以上の大型の鰻を使うからである。

関西流では頭も尾も取り除かずに焼き、焼き上がった後、頭と尾を切り上げる。この頭部は、半助(はんすけ)といって豆腐と一緒に煮込む料理を喜ぶ関西人が多い。

しかし、関西流は少し乱暴に焼くことがあるので、せっかくの美味な尾の方を焦がすきらいがある。蒲焼技術からすると、尾の部分を焦がすことは職人の腕にかかってくることである。

その点、関東流では頭部を落とし、背鰭尾鰭を切り上げ、上品な仕上がりを意図として調理するため、外観上でも関東流と関西流では差がでてくるわけである。

庖丁(ほうちょう)と爼(まないた)

ものを切り裂く道具は武器であり、工具であり、調理具として旧石器時代から用いられたが、初めはその区分がなかった。素材は、頁岩(けつがん)(粘土が凝結してできた岩)や黒耀石(こくようせき)などの石材に、ある角度から圧力を加えると、刃のように薄い貝殻状の薄片が欠け落ちる。これを利用して、精度のよい刃物を手に入れたり、鹿の骨などを利用して刃物とした。

金属器の利用がはじまる弥生時代に、調理に用いたと思われる鉄製の刃物(刀子(とつす))が発堀されている。奈良時代の文書に「刀子」があり、『和名抄』では和名で、かたなとしており庖丁という言葉はまだない。同じ奈良時代に今日の爼にあたるものが「切机」と呼ばれて伝来した。

庖丁と爼の語源は、庖には台所の意味があり、丁とは、それを使う人のことをさした。つまり庖丁は魚や鳥を料理する人をいい、魚類を切る庖丁刀を俗に庖丁というようになった。爼は、真菜(まな)を調理する板。真菜とは中心的な副食をいい魚や鳥などの真菜用の切机が、真菜板と呼ばれ、7つの用途に使い分けられていた切机を代表する名称になった。

平安時代になると、庖丁の技が流派を生み、中世の宴席で、その技の公開が、ひとつの儀式となったのである。

この当時から、庖丁をさばくことが専門職として確立し、現代まで続いている。

魚、とくに鰻を裂く技術は、とても素人では無理であり、職人芸であるのは、古川柳に詠まれることでも理解できる。

次に関東流では、素焼の後で蒸すのが、ふつうであるが、関西流は蒸しをしないのがふつうである。

もっとも、関西流は、俗に“まむし”といって、この名の起源としては、飯と飯の間に、鰻をはさんで蒸すことから転じたのである。そのため、温かい飯の間で蒸されるから、関東流のように蒸す必要がないのかもしれない。

どんな料理でもいえることであるが、うまいものを作るには、材料(鰻)の吟味(ぎんみ)はもちろん、これを選んでから、調理するまでの細かい技術と、多くの体験にもとずく熟練が大切なのはいうまでもない。

伝統ある蒲焼料理も、これら職人気質の腕に支えられて、今日まで続いてきたのだが、この職人さんが時代の流れか、また世の中の風潮が、スピード第一となり、これらの調理が、機械化されたこともあるが、原則を大切にして仕事する事が必要である。

鰻料理は栄養価が高く、健康食品としてビタミンAとEを多く含有する鰻が見直されてきている現在、この伝統料理を受け継いでいくには、昔気質(むかしかたぎ)の風潮だけではなく、現代風の修業があってしかるべきである。だからといって、炭火がガス、機械化されたといっても職人の技術は磨くべきであり、味覚の問題も、時代と共に研究と工夫が必要である。

伝統の味を伝承することは、その料理法の伝統を守ることも大切である。そして、その時代に合った調理法、味覚に対応して新たな料理法を考えるのが、現代気質の職人さんの務めである。それには、鰻料理の全般についての基礎をしっかりと身につけ、その知識、技術を土台に、新時代に即した料理が生まれるものと思う。いつの時代でも、常に工夫し、研鑽(けんさん)することはいうまでもない。

話を本筋に戻すが、鰻を裂く技術は別にして、まず串に刺す技術がある。

串は皮と肉との間を通すのだが、この場合、皮に深く入りすぎると蒸したときに身と皮がはがれ、身に行きすぎると串目が出たり、串を抜いた時に身に穴があく。ここがコツを要するところである。

白焼の技術で大切なことは、炭火の熱が鰻全体に平均して当たることである。よく渋うちわを威勢よく8の字を画くようにパタパタあおぐのは、炭火の火熱を平等にして、炭についた灰を取り除き、鰻から落ちる脂肪が、燃え上がるのをおさえるのに効果があるからである。

しかし、最近ではガスや電気などが使われている。要は熱が鰻全体に平均的に当たることである。器具ではなく技術が必要である。よくいうことに、炭火で焼くと生臭みがとれるなどといっているのは、これはいい伝えにすぎないという意見もある。

白焼は100回の手返しが必要という。それによって、蒲焼のてりと風味がでるのである。そして白焼した鰻を蒸すことは、不用の脂肪を除き、肉をやわらかくするために不可欠な技術である。蒸す時間や温度が鰻によって異なるため、秘中の秘という。

次はタレをつけて、本焼の番となる。この場合、白焼と同様、あるいはそれ以上に、うちわが重要な役割をはたす。

タレが炭火の上に落ちて焦げる煙が、鰻の表面に当たって、一種のくん製のような作用をはたし、蒲焼特有の滋味と風味をもたらすのである。タレを3回つけて焼き上げる。このときタレが乾く程度に焼くことが大切である。

蒲焼のうまみは、種々の要素が、おり重さなって出来るのであるが、そのうちで、タレは蒲焼の生命ともいえる。そこで、タレの作りかたは秘伝であり、蒲焼屋のノレンわけは、タレをわけることを意味している。

タレの作りかたの基本は、みりんとしょうゆの同割である。まず、ゆっくり煮詰めたみりんに、サッと煮たしょうゆを合わせるのが原則である。この原則、とても考えられないくらいに微妙な作用をする。従来はみりんでタレの甘味を出し、また照りをつけたものであったが、砂糖、水飴(みずあめ)、ハチミツを少量使う場合もある。また、酒を入れたり、鰻の骨を焼いたものを入れたりする工夫が秘伝のようである。

しかし、タレは古いものほどよいといわれているが、これは大いに疑問である。

繁盛しているお店ほど新しく、つぎたさねばならないが、そういう店のタレがまずいとはいえない。使い古したタレには、鰻の油が入りすぎて、コクというよりも、かえってしつこすぎることがある。

紙面の都合もあって、関東風の中串を例に、裂き・串・焼きを紹介したが、関西風(名古屋地方も)は、地焼きといって、蒸しの工程が省かれ、白焼からすぐにタレつけになる。つまり、蒸して脂肪を抜くことがないため、蒲焼には鰻の精分が満ちあふれている。そこで、生粋の浪花っ子は東京の蒲焼を気の抜けたような味だという。

しかし、舌の先で、ふわっと、とろけるようなやわらかさが東京の蒲焼の生命である。一方、皮に少し歯ごたえがあり、少々焦げ目もある大阪の蒲焼はしつこく濃厚である。だが、世の中が、かるい味のものへ……という風潮が、この関西風の蒲焼にも現われて、地元でさえ、大阪風地焼きに出合うのが珍しい昨今である。

鰻調理の基礎知識

他の料理と比べて、習得する技術が「裂き」「串打ち」「蒸し」「焼き」といった限られたもののため、習得すると単調な、くり返しの作業にすぎないと考えたりする。特に天然ものの時代は、産地、獲れた時期によって、鰻の品質が異なり、「蒸し時間」は職人の腕とされていた。

まず、技術を習得する上で忘れてならないのは、先輩から受ける指導は、とにかくすべて吸収し、理解を深めるのは、それら習得が終わってからのことである。

頭より先に手を動かし、理屈より身体で覚えることである。また、初めに雑な仕事をせず基礎をしっかり覚え、ていねいな仕事ができる技術者をめざすことである。基礎的なものを覚えるには、細かい点にも気を配る注意力を養うことである。ひとつの例で、今まで炭火で焼いていた職人が、ある事情で、ガスか電気にかわったときに、炭火でないと蒲焼が焼けないでは、基礎的な技術が身についていない。

つまり、前にも述べたが、焼くことの本質は、焦がさず、平均的に十分鰻の身に火を通すことなのだから、炭火と同じに、何度も返し、熱の対流に絶えず注意を払い、空気を送りこむことに気づくわけである。

基本をしっかり身につけておけば、状況がどうかわろうとも、本質を忘れずに生かし、応用をきかすことで、従来よりも、別の技術手段を発見することになる。

基礎知識としては、まず鰻に慣れることである。ご存知の通り、鰻の体表面は、粘膜があって、つかみにくいが、そのコツは、鰻の尻尾に力を集中させることである。暴れる鰻は尻尾を力強くつかむと弓なりになり、動きの範囲が決まるので扱いやすくなる。鰻の口から10cmほどを左手の3本指で押え、親指とひとさし指の間に頭を出した形で裂き台に持ってくる、関東風では背側を手前にして、口は斜め下にさせてつかむようにする(背開き)。

鰻は生きたまま裂くので、つかみかたのコツができても、なかなか難しい。

そこで輸送中に死んだ鰻を裂きの練習台にするといい。鰻は長い身を、ひと息で一気に手早く裂くのがコツであるが、初めは難しく、どうしても包丁の刃先がスムースに動かず、手もとが狂ったりしてしまう。

そこで、慣れるまで、小さな鰻やどじょうで練習し、これが出来るようになったら次第に長目の鰻を裂くことがいいでしょう。

串打ちは金属の爪をつけておこなうようになったので、ケガが減ったが、身と皮の微妙な位置に手早く串を打つので、ケガがつきものである。そのケガをおそれていては、完全な仕事はできるものではない。

白焼では、炭火の場合では充分におこった炭の上で(強火)、何度も返し、身の中まで火を通すのが基本であるが、つけ焼はふせ火にして、じんわりと焦がさぬように焼き上げるのがコツである。

また、つけ焼きのとき、タレのつぼにドボンと浸したら、しずくはあまり切る必要はない。炭の上に落ちたタレが煙となって、蒲焼の表面について、うま味と香りにかわる大切な要素である。

食べ物を扱う仕事上、衛生管理はもっとも気をつけなくてはいけない。

包丁は常に最高の切れ味であるように、砥石で小まめに研ぐことであり、砥石は常に面が平らになっているように整備する。

裂き台、手水桶は常に清潔さを保ち、使用後は、血などをよく洗い流しておくこと。

串も使った後は、その日のうちに洗うように習慣づける。タレがめも、皮目の焦げつきなどが浮くので、毎日取り除き、タレの変質をふせぐこと。

蒸し器、うなぎざるなどは毎日よく洗って、汚れがついていないようにするのは勿論のこと、調理場全体も、きれいにかたづけ清潔にすることが大切である。身の回りもきれいにすることが、きめ細かい作業につながり、うまい蒲焼を供することになる。

あみ

いわゆる、ふつうの蒲焼のことで、1尾を開き、横に切ったものを並べて、3本~4本の串に刺したものである。大きさによって、大串(380g以上のもの)、中串(220~250gのもの)、小串(110g程度のもの)の区別がある。

いかだ

細くて小さい鰻を裂いて、横に切らずに、1尾のまま、2尾か3尾を並べて串に刺して焼いたもの。その形がイカダに似ていることからこの名がある。この場合、幅が2cmまでで、3cm以上のものは小串の部類に入れる。細く小さい鰻であるので、油も濃くなくしつっこくないのが特徴で、鰻通(うなぎつう)と称する人たちや婦人に好まれている。天然鰻全盛時の関東では、春と秋に霞が浦で獲れる鰻は、いかだ焼にして好評であった。